2011年2月25日

文理ってどんな会社?

教科書ワークをつくっている株式会社(かぶしきがいしゃ)文理(ぶんり)をのぞいてみよう!

文理は創業60年になる会社です。

みんなのおじいちゃん、おばあちゃんも文理の参考書を使っているかもしれないね!

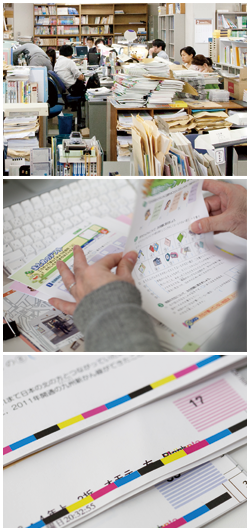

東京都文京区にある文理はこんな会社だよ!

~こちら本社移転前の様子になります。ご了承ください~

さっそく中に入ってみよう!

わーー!たくさんの参考書が並んでいるね。

教科書ワークの問題を考えて、実際に作っている人たちのお仕事をのぞいてみよう!

わーー。みんな真剣だね。忙しそう。

みんなが楽しく勉強できるように一生懸命つくってくれているんだね!

教科書ワークができて、最後のチェックをしているんだって。

ほんの小さなミスも見逃さないように、慎重に慎重に。

色のチェックもしっかりします。

これが、できあがるちょっと前の教科書ワークなんだって!

机の回りの本棚にはたっくさんの書類があるんだね!

ダンボールの中には新しくオールカラーになった教科書ワークが入っているのかな??

なんだかワクワクするね!

こちらは編集長さん!

こちらも真剣に仕事してますね。

みんな、いい教科書ワークを作るために一生懸命なんだね!

僕ももっと勉強がんばるぞ!

教科書ワークを本にする、製本所にも行ってきました!

うわーこういう所で教科書ワークは本になっていくんだね。

たっくさんのワークが並んでいるね。

すごいスピードでどんどんできあがっていくぞ!

楽しいな~

山積みになった教科書ワーク。

これから本屋さんに届けるんだって!

いかがでしたか?

たくさんの人がかかわって教科書ワークはできてるってことがわかったね。

2011年2月16日

読書や読解指導の明暗(雑感)

国語の問題で、子どもの「自立」と「反抗」の違いを説明せよというものがありました。例えるなら、「今まで子どもは親が買ってきた洋服を気に入って着ていたのに、ある日突然、親が買ってきた服を『着るのはいやだ!』と言って泣いた。」という場合、子どもの気持ちは、単にその洋服が気に入らなかったのか、それとも、親から与えられるのではなく自分で気に入った洋服を買いたくなったのか、では全く違います。この出来事から「自立とは」か「反抗とは」を、説明するわけです。

国語の問題で、子どもの「自立」と「反抗」の違いを説明せよというものがありました。例えるなら、「今まで子どもは親が買ってきた洋服を気に入って着ていたのに、ある日突然、親が買ってきた服を『着るのはいやだ!』と言って泣いた。」という場合、子どもの気持ちは、単にその洋服が気に入らなかったのか、それとも、親から与えられるのではなく自分で気に入った洋服を買いたくなったのか、では全く違います。この出来事から「自立とは」か「反抗とは」を、説明するわけです。

受験勉強を通じて、定番の長文読解だけをし続けた場合は、こういった「言葉の意味を説明すること」や「自分の意見を書く(表現する)こと」などができなくなっていることが多いのです。

それは、膨大な量の読解問題演習によって設問に対する解答技法が強くなりすぎ、記述に関しては記述対策指導として技術的なことが中心となるため、自ら発信する力は弱くなっているわけです。

さて、子ども達は国語の勉強を、しても、しなくても、変わらないと思うことが多いです。それは、教師にも当てはまることがあります。ですから、成果が出やすい、得点になりやすい単語や文法だけを指導することが多いです。

しかし、それでは言語は成り立ちません。

だからこそ、低学年で、面倒がらずに辞書で意味を引いて覚えるような手間隙をかけた勉強をし続けると、後々効いてきます。

それから、読解ができない子どもの多くは、人間の喜怒哀楽を文章中では感じられないようです。細かく言うと喜怒哀楽を表す言葉の意味がわからないからでしょうか。

低学年で読む文章と高学年以上では文章に出てくる言葉の質・量が違ってきます。見たことも聞いたこともないような言葉が続々と出てきても、「何となく」で読んでいては大変なことになりかねません。

読書量を競うのではなく、1冊の本を通じて、様々な言葉の意味や使い方などをじっくり学ぶ方が、格段に読解力がつくのは明白です。

(2009.05.14)あまのじゃく

幼稚園児と小学1年生(雑感)

幼稚園児と小学生の大きな違いについて,運動会のかけっこでわかることが1つあります。

幼稚園児は自分が一番でもビリでも笑顔で走っていますが、小学校に入ってからの徒競走では、一番は笑顔で走り、ビリは悲壮感のある顔で走ることが多いのです。

おそらく、他人との比較、つまり「競争」を意識することになるのかもしれません。

そうすると、競争は「悪」という教育的観点から、同じようなタイムで走る生徒同士で組を作り、着順が僅差になるようにしたり、皆で棒を持って走り、着順さえつけないという異様な運動会が出現します。

さて、同様に、小学校の低学年の親御さんからよく相談されることは、「うちの子はドリルの問題文の意味が理解できないのです。」ということです。

これも、前述のかけっこと同様に幼稚園児と小学生では大きな違いがあると思います。

幼稚園まで日常生活の中で口頭でしか物事のやり取りをしていませんから、口頭で質問されれば、口頭で解答できるはずです。初めて経験する活字で聞かれる問題文が何を問いかけているかが理解できないのは当然ではないでしょうか。

つまり、「活字で問われている意味」を指導されて初めて「ああ、そうなんだ。」「こうやって答えればいいんだ。」となるわけで、文章題が弱いとか読解力がないと嘆く前に、丁寧かつ忍耐をもって低学年のころに指導・訓練すると高学年になって親子とも楽になります。

それから、「文章題が弱い、読解ができない、作文が上手に書けない。」などの否定語を子どもの前で言わないことです。

私は言語学者でも専門家でもありませんが、「聞いたことない言葉は、話せない。」「意味を知らない言葉は、その意味を理解できない。」ということから考えても、何事も自然に身につくことはないはずです。

お笑いのギャグなどはすぐに覚えるわけですから、理解力は十分にあると思って子どもに接することが大切ではないでしょうか。

(2011.02.16)あまのじゃく

2011年2月15日

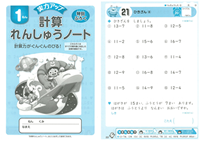

新版『小学教科書ドリル』先取り情報!

新版『小学教科書ワーク』につきましては,当サイトで詳しくお伝えしておりますが,1日10分の学習で基本が身につく『小学教科書ドリル』も,もちろん3月に新版が登場いたします。

そこで,「キュリオと文理の仲間たちブログ」では,『小学教科書ドリル』の先取り情報をお伝えすることにいたしました。

『小学教科書ワーク』と同様,『小学教科書ドリル』もよろしくお願いいたします!

(2011/02/15)

新版『小学教科書ワーク』などの発売日が決定!

2011年4月からの教科書に合った新版『小学教科書ワーク』,そして『小学教科書ドリル』,『小学教科書ガイド』の発売日につき,大変多くのお問い合わせありがとうございます。

その都度,「3月中旬頃」とお伝えしてまいりましたが,弊社オンラインショップ「キュリオ」での発売日が決定いたしましたのでお伝えいたします。

3月10日より,発売を開始いたします!

4月からご使用になる教科書の銘柄をお確かめの上,ご注文をお待ちしております。

なお,書店様でもほぼ同時期に発売になりますが,若干日にちが前後する可能性がありますことをご了承ください。

(2011/02/15)

2011年2月14日

雑感:お父さんお母さんVSパパ・ママ

両親の呼び方は,どうやって決まるのでしょうか。私自身思い出せませんが,第1子が女の子だと「パパ・ママ」が圧倒的に多いような気がします。さて,幼児のときは呼びやすさから「パパ・ママ」でもよいでしょうが,20歳になっても男の子が「パパ・ママ」では,やはり抵抗があるのは事実です。いわゆる「マザコン」などと陰口を叩かれることにも・・・» 続きを読む

2011年2月12日

雑感:幼稚園児と小学1年生

幼稚園児と小学生の大きな違いについて,運動会のかけっこでわかることが1つあります。

幼稚園児は自分が一番でもビリでも笑顔で走っていますが、小学校に入ってからの徒競走では、一番は笑顔で走り、ビリは悲壮感のある顔で走ることが多いのです。

おそらく、他人との比較、つまり「競争」を意識することになるのかもしれません。・・・» 続きを読む

2011年2月10日

ますます進化するオールカラー教科書ワーク。ふろくもふえてオトクです!

2015年教科書改訂に伴い、教科書ワークもリニューアル!

お得な特別ふろくつき!!

勉強が楽しくなるおまけつき!

各学年で覚える漢字がまるごとわかっちゃう!

なんと各教科書準拠版です!

テストにでるポイントがイラストつきカードで

楽しく学べちゃう!

楽しい写真とイラストつきカードで

どんどん覚えられる!プチねたもあって楽しいよ!

教科書ワークで学んだあとは、計算練習ノートで

しっかり復習。お得な練習ノート、ぜひ使ってね!

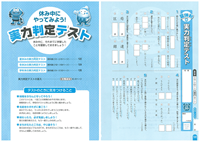

無料!ホームページテストで学校のテスト前に実力チェック!

無料!ホームページテストで学校のテスト前に実力チェック!

教科書ワークについている

アクセスコードを入力すると無料でテストをもらえるよ!

学校のテストに出やすい問題がずばりわかるので、ぜひテスト前に

チャレンジしてみてね!

実力判定テスト

実力判定テスト

ホームページテスト以外にも教科書ワークにふろくでついてるテストもあるよ!

ぜひチャレンジしてみてね!

わくわくシール

わくわくシール

1つのページができたらごほうびにシールをはっちゃおう!

今日はどんなシールをはろうかな?

わくわくポスター

わくわくポスター

国語・算数・理科・社会についています。

とじこみの大きなポスターだよ。

だいじなポイントをまとめてあるから,おへやにはっておこう!